|

怎樣看京津冀霧霾的原因和產業(yè)結構調整?

2019年2月22日至24日,3月2日至4日,北京市兩次啟動空氣重污染橙色預警,這使今年的兩會對京津冀空氣污染治理問題的關注進一步升級。

據記者肖明報道,2017年3月17日,李克強總理為落實《政府工作報告》的工作加入了一項新任務,即設立專項資金,組織相關學科優(yōu)秀科學家,集中攻關霧霾形成機理與治理。李克強總理指出,“兩彈一星我們都研究出來了,這一事關人民群眾重大期盼的難題必須拿下來!我們不計成本,再多錢也要拿。只有研究透了才能‘對癥下藥’!”

2019年3月5日,在全國政協(xié)第一場記者會上,全國政協(xié)委員、生態(tài)環(huán)境部大氣環(huán)境司司長劉炳江指出,有兩千多名全國一流的大氣、氣象等科學家,通過近6個億的基金研究,找到了霧霾的原因,即京津冀地區(qū)產業(yè)結構偏重。

“劉炳江表示,高耗能、高排放的企業(yè)這么密集,導致了大氣污染物的排放量是全國平均的4倍左右。所以大家說一沒有風霾就來,確實是這個樣子,因為排放量遠遠超過大氣環(huán)境容量。下一步,調整產業(yè)結構難度大。”

造成京津冀空氣污染的產業(yè)結構是上世紀50-60年代在太行山東面的山麓平原根據國際國內政治環(huán)境和國民經濟建設綜合平衡的原則興建了一系列“高耗能、高排放”的企業(yè)。在計劃經濟時代結合當時的社會經濟情況和自然地理條件進行生產布局,促進了保定、石家莊、邢臺、邯鄲、安陽等京廣鐵路沿線城市工業(yè)的迅速發(fā)展。在上世紀中期,人們很難預見這些新興城市50年后將會成為京津冀空氣污染治理和產業(yè)結構調整的重點和難點。

改革開放以來,曾經以農為主的華北平原上出現了大量以農戶為基礎,適應大城市的多樣化需求逐步發(fā)展起來的小產業(yè)集群。由于這類企業(yè)規(guī)模小,技術水平和環(huán)境污染治理能力均比較低,產業(yè)結構調整的難度也比較大。然而這種類型的小企業(yè)為數眾多,如果不做深入調查研究,就冠以“散亂污”企業(yè)之名,進行一刀切式的關停處理會嚴重損害弱勢群體的切實利益,甚至影響華北地區(qū)廣大農戶的生活水平。

把握好經濟發(fā)展和環(huán)境保護的關系通常需要有一個實踐與認識的過程。50年前人們還不了解空氣污染的危害性,當時更為迫切的需求是通過發(fā)展經濟來提高居民收入和改善生活水平。

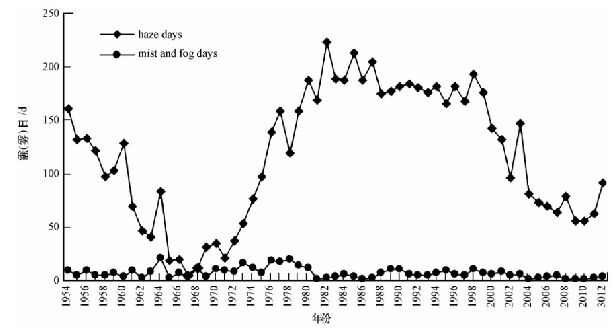

氣象和環(huán)境學家根據新中國成立以來的氣象觀測記錄分析了1954至2012年間北京霧霾天數變化情況,如圖1所示,新中國成立初期,隨著人口增長和城市建設的迅速發(fā)展,北京的霧霾天數在1954年就超過了150天。60年代初的經濟困難時期至文革初期,隨著北京人口疏散和經濟建設停滯,每年的霧霾天數明顯呈下降趨勢。1967-1968年北京年霧霾天數與50年代中期相比大約減少了90%。改革開放之初,隨著城市經濟建設的恢復和迅速發(fā)展,北京的年霧霾天數迅速上升。上世紀80年代前期,北京的年霧霾天數最多時高達200天。

圖1 北京年霾日與霧(輕霧)日的長期變化(吳兌等,環(huán)境科學學報,2014)

上世紀90年代,北京的經濟持續(xù)發(fā)展,然而每年的霧霾天數并未隨之繼續(xù)升高。北京兩次申奧對于在城市發(fā)展過程中提高居民的環(huán)境保護意識起到了促進作用。1993年北京申辦第27屆奧林匹克運動會時以兩票之差輸給了悉尼,這一失利在很大程度上激勵了政府有關部門痛下決心改善北京的空氣質量,也推動了空氣質量監(jiān)測信息的公開。從1994年開始,北京每年發(fā)布環(huán)境狀況公報,公布空氣質量監(jiān)測指標的年平均值。

2001年北京申辦第29屆奧林匹克運動會取得成功。為迎接奧運會,北京市將空氣顆粒物污染控制作為大氣污染防治的重點,加快實施“藍天計劃”。主要措施包括“加強揚塵污染控制,落實一系列市區(qū)工業(yè)企業(yè)搬遷調整方案,加大能源結構改善力度,強化機動車排氣管理”。明確制定并實現了目標:在北京奧運會之前,使北京空氣質量為一、二級的“藍天”天數達到245天。

為何重污染天氣仍舊說來就來?

據《第一財經》報道,圍繞國家大氣污染防治攻關聯合中心公布的京津冀及周邊地區(qū)大氣重污染成因,有人提出,重污染成因搞清楚了,也采取了很多針對性措施,可為何重污染天氣仍舊說來就來?

根據聯合國環(huán)境項目和世界衛(wèi)生組織分布的報告,上世紀80年代,世界衛(wèi)生組織(WHO)當時建議的空氣TSP(總懸浮顆粒物)濃度標準在每立方米60-90微克之間。1973年至1985年,日本東京的空氣污染物中的TSP從每立方米80微克下降到60微克。英國倫敦的TSP約在50微克左右,比利時的布魯塞爾甚至低于30微克。

聯合國全球環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)(GEMS)曾對40多個主要城市持續(xù)監(jiān)測,結果明顯分為兩大陣營,達標的多為發(fā)達國家城市,超標的基本上都是發(fā)展中國家城市。在1980-1984年監(jiān)測的40多個城市中,TSP超標嚴重的前10個城市包括:科威特、沈陽、西安、新德里、北京、加爾各答、德黑蘭、雅加達、上海和廣州,均為發(fā)展中國家主要城市。1980-1984年北京年平均顆粒物濃度是399微克/立方米,是世界衛(wèi)生組織的建議的90微克/立方米的年平均濃度上限的4.3倍,全年有272天空氣中TSP濃度超過當時世界衛(wèi)生組織建議的日平均TSP濃度標準每立方米230微克。除了夏秋季節(jié)外,TSP日均濃度超過500微克的現象頻頻發(fā)生。

經過多年大力整治,在本世紀初的十年中,北京的工業(yè)排放和燃煤污染迅速下降。然而與此同時,北京的機動車擁有量卻從一百多萬輛激增至五百萬輛,而且平均用車強度是東京的兩倍多。北京的空氣污染結構發(fā)生了變化,細顆粒物所占比例逐漸升高。

賀克斌等學者通過對京津冀城市空氣質量監(jiān)測數據的長期研究,發(fā)現空氣污染積聚呈現鋸齒形過程。在不利于空氣污染物擴散的氣象條件下空氣中的細顆粒物逐漸積聚,超過每立方米150微克時形成有害健康的空氣重污染過程。通常空氣細顆粒物濃度隨著風力增大而驟然下降,污染過程結束。

通過整理過去6年間的北京歷次空氣重污染過程可見:2013年北京空氣重污染積聚過程共發(fā)生130次,2014年發(fā)生129次,2015年降至96次,2016年繼續(xù)下降至82次,2017年僅發(fā)生51次,2018年只有41次。

今年兩會之前北京連續(xù)兩次出現空氣重污染過程,看似“重污染天氣仍舊說來就來”。但對比之下不難看出,如今北京霧霾天出現的頻繁程度卻比5年前少了很多。

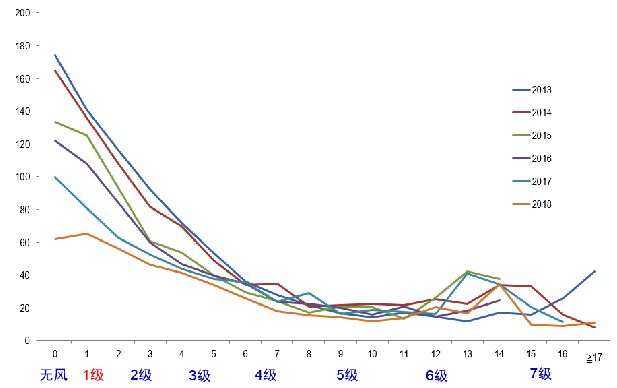

圖2 北京同等風速下的PM2.5平均濃度(μg/m3)(風速:米/秒)

圖2通過2013年至2018年北京空氣細顆粒物監(jiān)測數據形象地展示了“天幫忙”和“人努力”在空氣污染治理過程中的作用。縱軸表示PM2.5平均濃度,橫軸表示風速。圖中的折線表示對應于橫軸風速的PM2.5平均濃度。隨著風速的增大,PM2.5平均濃度呈現明顯的下降趨勢。顯示霧霾的消散通常還是要等風來。

然而在無風的情況下可以看出“人努力”的成效:2013至2014年的PM2,5平均濃度在160至180微克之間,2015年至2016年下降到120至140微克之間,2017年降至100微克,2018年則進一步降低到60至70微克。說明即便在空氣污染擴散條件不利的無風情況下,“人努力”對北京空氣質量的改善也產生了顯著的效果。

空氣質量進一步改善面臨的挑戰(zhàn)

在今年兩會上,李克強總理在政府工作報告中提出2019年政府工作任務包括:“改革完善相關制度,協(xié)同推動高質量發(fā)展與生態(tài)環(huán)境保護”。提出“重點地區(qū)細顆粒物(PM2.5)濃度繼續(xù)下降”。有針對性地要求“持續(xù)開展京津冀及周邊、長三角、汾渭平原大氣污染治理攻堅,加強工業(yè)、燃煤、機動車三大污染源治理。做好北方地區(qū)清潔取暖工作,確保群眾溫暖過冬”。

針對兩會代表提出的“煤改氣令部分中小企業(yè)難堪重負”等問題,李克強總理同時要求:“改革創(chuàng)新環(huán)境治理方式,對企業(yè)既依法依規(guī)監(jiān)管,又重視合理訴求、加強幫扶指導,對需要達標整改的給予合理過渡期,避免處置措施簡單粗暴、一關了之”。

今年兩會期間,有政協(xié)委員提出“生態(tài)環(huán)境保護不能把成本轉嫁給弱勢群體”。大城市既是經濟發(fā)展的龍頭,也對貧困地區(qū)幫扶的義務,不能為了大城市的空氣污染治理而簡單一刀切,直接影響農村弱勢群體的生計。解決城市空氣問題同樣需要“協(xié)同推動高質量發(fā)展與生態(tài)環(huán)境保護”。

展望未來,不要說與發(fā)達國家相比,即便是與我國南方城市相比,北京的空氣質量水平也遠未達到令人滿意的程度。未來北京居民對于空氣質量改善的預期還會持續(xù)升高,但北京的空氣質量改善要保持2016-2018年的下降幅度難度卻越來越大。

目前面臨兩方面的挑戰(zhàn):一是北京財政吃緊。進一步改善北京的空氣質量需要大量的資金投入,但北京財政壓力不斷增大。在今年兩會上北京市財政局長表示:“北京正在面對城市減量發(fā)展帶來的財政收入增速放緩問題,今年應該說是收支平衡最緊的一年”。然而,中央財政在今年減稅力度加大的情況下,同樣要準備過緊日子。

另一方面的挑戰(zhàn)來自北京空氣質量已接近本底值。所謂本底值,就是在沒有居民生產生活污染情況下的空氣質量數值。氣象專家秦大河在2014年曾談到,“我國北方城市的本底值用PM2.5來說大概在60-80左右,南方大概是30-40,歐洲是10-20”。馬志強等學者對上甸子站點2006-2012年監(jiān)測數據的研究表明,北京地區(qū)PM2.5本底值大約是在40-50左右。

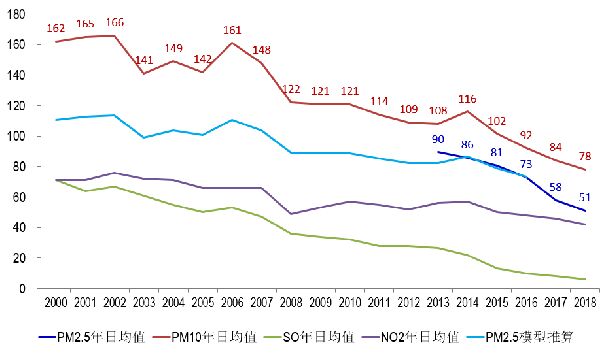

如圖3所示,經過幾年的努力,北京PM2.5質量濃度均值依從2013年的90微克降至2018年的51微克。越接近本底值,進一步改善的難度就會越大。

圖3 北京空氣污染物變化趨勢(微克/立方米)

在空氣污染治理過程中同樣存在邊際效用遞減的經濟學原理。過去20多年,容易見成效的措施大都已付諸實施,產業(yè)結構的進一步調整會對北京市的產業(yè)發(fā)展、財政收入的格局產生重大影響。應對當前面臨的挑戰(zhàn),正如習主席在京津冀協(xié)同發(fā)展的座談會上所說:“京津冀協(xié)同發(fā)展是一個系統(tǒng)工程,不可能一蹴而就,要做好長期作戰(zhàn)的思想準備。”“當前和今后一個時期進入到滾石上山、爬坡過坎、攻堅克難的關鍵階段,需要下更大氣力推進工作。”

|